「集中しているつもりなのに、すぐ他のことが気になってしまう」

「生産性を上げるためにも、従業員の集中力を高めるような対策を取りたい…」

上記のようにお悩みではありませんか?業務に集中することで生産性の向上や、ミスを抑える期待が持てるため、社員に集中力を持って業務にあたって欲しいと考える管理職の方も多いと感じます。しかし、集中力は本人だけの努力で高められるとは限りません。

もちろん、本人が意識することも必要ですが、集中しようとしているときに話しかけられたり、業務量が多すぎて集中できる時間だけでは足りなかったりすることもあるでしょう。これらは、本人の努力だけではどうしようもない点です。

そこで本記事では、集中力を高めるための基本的な方法から、企業側が社員のためにできる集中力を高めるための環境づくりまで解説いたします。社員の集中力を高めるためには、何が必要なのかとお悩みであれば、ぜひ最後までご参考にしてください。

- 集中力を高めるには本人の意識と環境の見直しが必要

- 集中力を意識的に高める方法

- 集中力が続かない具体的な理由

集中力はどうすれば高められるのか?

実際、集中力を高めるにはどのような点を意識すべきなのでしょうか。

また、そもそも集中力とは、どの程度続くものなのかも曖昧なところがありますよね。ここではまず、集中力を高めるために知っておくべき、基本的な知識について見ていきましょう。

集中力の持続時間は15~90分が限界とされる

集中力の持続時間は人によって異なりますが、一般的な大人で15~90分が限界とされています。以下が、それぞれ集中できる時間とされます。

- 15分:人が最も深い集中を持続できる時間

- 45分:子どもが集中できる限界の時間

- 90分:大人が集中できる限界の時間

もちろん、あくまでも一般的にいわれている時間であり、15分を超えて深く集中できる人もいるでしょう。ここで知っておくべきなのは、大人であっても、深く集中できる時間はそこまで長くないのだという点です。

前提を知っておくことで「長時間、深い集中ができないのは社員が怠けているからだ」などという、誤解を招くリスクを低減できます。

集中力を高めるには本人の努力と環境の見直しが必要

集中力というものは、そもそもが、さほど長い時間持たないものなのだと分かっていただけたことと感じます。続いて知っておくべき点は、集中力を高めるには本人の努力だけでは難しいという点です。

もちろん、社員自身が「集中しよう」と意識することは大前提です。しかし、社員自身の問題以外で集中が阻害されてしまうこともあるのです。

例えば、集中して仕事を始めたタイミングで、周りの人に話しかけられたり、近くに声が大きな人やすぐに怒鳴ったりするような上司がいれば、集中は解けてしまいますよね。このように、どれだけ本人が集中しようとしても、周りの人や環境によって集中を保つことが難しいケースもあるのです。

これら環境による問題点は、企業側が環境を整えてあげることも大切になるでしょう。話しかけて欲しくないときが分かりやすくなるような仕組みを作る、上司への指導を行うなどの対策が挙げられます。

また、オフィスの環境によっても集中のしやすさは変わってきます。オフィスのレイアウトや壁紙やインテリアに凝ってみるなど、意外に思われる点を意識してみることもおすすめです。

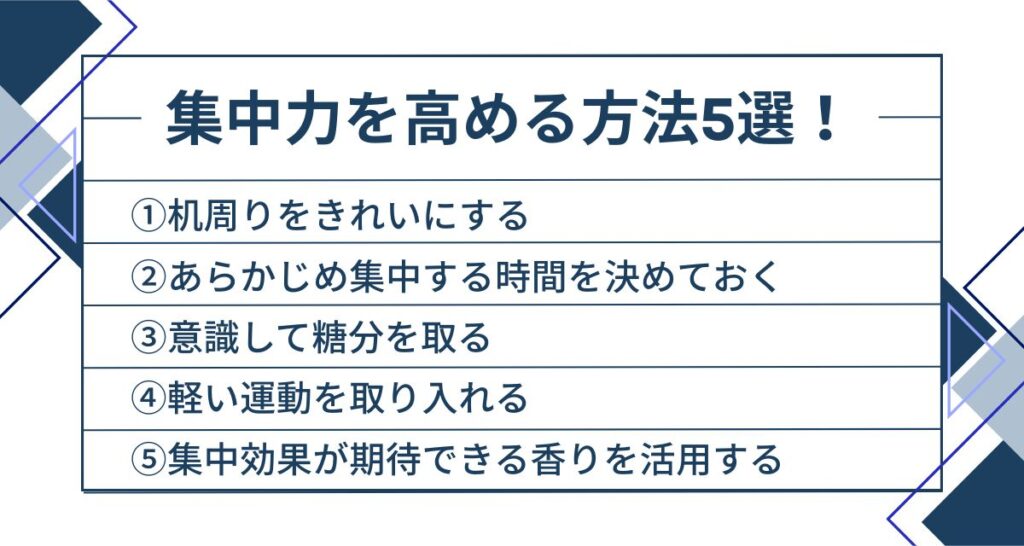

集中力を高める方法5選

では、実際に集中力を高める具体的な方法には、どのようなものがあるのでしょうか?先述したように、集中力を高めるには本人の意識と併せて、環境面を整えることも大切です。

個人的にすぐにできる方法から、企業側が行うべき方法まで見ていきましょう。

机周りをきれいにする

手軽に集中力を高める方法として、机周りをきれいに整理する方法が挙げられます。

ごちゃごちゃと書類や文房具が散らばっている状態では、視覚内に不要な情報が映りこんでしまいます。この状態のままでは、処理すべき情報が多くなってしまうため、作業だけに集中することが難しくなると考えられるのです。

また、整理整頓ができていない状態では、必要なものをすぐに手にすることができません。例えば、業務に必要な書類がどこにあるのか分からないために、集中を途切れさせて書類を探さなければいけなくなるのです。

これでは、集中できていたとしても、探し物があるたびに集中が途切れてしまうことに…。一方、書類はここ、文房具はここ、電卓はここと、きちんと整理整頓がされていれば、集中を保ったまま必要なものを手にすることができます。

ごく簡単な方法であるため見落としがちですが、机周りをきれいにしておくことは集中力を高めたり保ったりするにはとても有効な手段だといえます。

あらかじめ集中する時間を決めておく

恒に集中することは難しいため、あらかじめ集中すべき時間を決めておくというのもおすすめの方法です。

そもそも、人には、集中しやすい時間というものがあるとされます。それは起床からおよそ2~3時間の朝の時間と、夕方16時から18時の2時間です。

どちらの時間も、集中力・発想力が高まる時間といわれているため、上記の時間帯を集中する時間帯と決めることで作業効率の向上が期待できるでしょう。書類仕事など集中が必要とされる時間を該当する時間にあてがい、他の時間は、比較的集中力を必要としない業務に当てるというやり方ですね。

もちろん、業務によっては時間をスケジューリングすることが難しいケースもあるはずです。そのような場合は、より重要度が高い業務を集中しやすい時間にすませてしまうなど、柔軟に組み替えていく方法がおすすめです。

意識して糖分を取る

意識して糖分を取ることで、集中しやすい体の状況を作り出すことが可能です。脳の主なエネルギー源として知られる「糖」を摂取することで、脳のパフォーマンスを底上げできる期待が持てるのです。

実際に、若い女性を対象にした実験では、糖分を摂取したことで上昇する血糖値の高さと作業能力の増加程度が一致した(※1)という結果が公開されています。同じ論文内においては、ラットを非検体とした実験で、ブドウ糖とショ糖の摂取で記憶促進が見られたという効果も示唆されています。

そもそも、シンプルな話として、おなかがすいた状態では業務に集中することは難しいもの。集中力が途切れそうに感じたときなど、意識的に糖分を摂取してみましょう。

集中できる音楽を流す

集中する際に音楽を流すという方も一定数おられるのではないでしょうか。実は、全くの無音よりある程度音や音楽がある方が、集中しやすいということはマウス実験によって実証されています。

ただし、ここでいう音楽とは、J-POPのような音楽ではなく、テレビに映る砂嵐のようなホワイトノイズを指します。または、雨音や葉擦れの音など自然音とされるものですね。

とはいえ、音楽による集中力アップについては、まだまだ実証途中というのが現実です。

さまざまな実験がなされており、J-POPのような、いわゆる「音楽」であっても、普段から音楽を聴きながら作業をしている人にとっては、音楽がある方が集中できるという実験結果(※2)もあります。一方、知的考察を必要とする作業においては、歌詞のある音楽は集中の妨げになるという結果も。

一概に音楽を取り入れることだけで集中力を高められるとはいえませんが、流す音楽の種類や人によっては作業効率を上げる一助になり得ます。

軽い運動を取り入れる

集中力を高め、集中の持続時間を長引かせるためには、軽い運動を取り入れる方法も有効です。なぜなら、一つのことだけに集中していると、脳が感じるストレスが大きくなってしまうため、適度な休憩が必要になるからです。

そして、休憩時に軽い運動やストレッチを取り入れることで、脳への血流循環を促す効果が期待できます。

脳への血流が増えれば、その分、脳のパフォーマンスアップも期待できるでしょう。休憩時間を漫然と過ごすのではなく、集中力を高められるような休憩時間にすることが大切なのです。

なお、運動といっても、いきなり激しい運動をする必要はありません。軽くスクワットをしたり、体を伸ばしたりする程度でOK。固まっていた体を軽くほぐすことは肩こりや首こり対策としても有効なので、集中力以外の面でもパフォーマンスアップに貢献してくれるはずです。

集中効果が期待できる香りを活用する

集中力を高める方法として、集中効果が期待できる香りを活用する方法もおすすめです。

精油と呼ばれる植物や動物から抽出されたオイルには、様々な効果が期待できることが知られており、その効果の中には「集中力を高めるもの」も存在するのです。

香りの効果に関して有名な例を挙げれば、ラベンダーによるリラックス効果などですね。これだけを聞くと、有名だからこそ「実際的な効果ではなくスピリチュアルの話なのでは?」と考える方もおられるかもしれません。

しかし、様々な実験や芳香成分の分析によって、香りに実際的な効果が期待できることは実証されています。また、香りの活用は、一度アロマディフューザーなどを設置すれば、後は自動で香りを拡散してくれるため手間がかからないという点でも非常におすすめです。

手軽なのは個人的にアロマを使用する方法ですが、おすすめは企業側がアロマディフューザーを用いる方法。香りの品質や期待できる効果が均一になることはもちろん、心地よい空間演出は福利厚生の一つにもなるでしょう。

【PR】「シュヴァリテエール」による生産性と香りの関係性

実際に香りによって集中力を高める効果や生産性アップの効果が期待できるといわれても、半信半疑の方も多いと思うので、脳科学の観点から検証した結果、空間に香りを用いることはパフォーマンス向上に有用だということが分かりました。

【前提条件】 :当社が開発した酸素クラスターイオン及び空間フレグランスの香りによって空間の空気品質を向上

- 脳の活動効率上昇:パフォーマンス向上であると仮定検証方法 ・パフォーマンス試験(2-Backテスト、ウィスコンシンカードソーティングテスト、内田クレペリン変法テスト)

- 脳血液量評価:香りの種類は柑橘系+ミント系(当社商品Suvalite Airの機能性フレグランス「AQUA VERDE」)、古賀良彦先生(杏林大学名誉教授・医学博士)監修のもとで検証しています。

- 脳血液量評価:検証結果は、香り雰囲気がある空間での「2-Backテスト」の正答率が33%向上、「ウィスコンシンカードソーティングテスト、内田クレペリン変法テスト」の正答率ともに10%の向上が見られました。

- また脳血流評価においても、香り雰囲気を用いたケースでの血流増加を確認。男女ともに実験にご参加いただきましたが、平均すると男性で1.3倍、女性では最大1.6倍の生産性向上が確認されました。

といった結果となり、香りによる集中力・パフォーマンスの向上に貢献することができました。香りによる生産性のUPに興味のある方は是非下記ページをご覧いただければと思います。

集中力アップにおすすめの香り

上記で集中力を高める方法を紹介してきました。簡単にできる方法から、少し事前準備がいるものまで様々な方法があると分かっていただけたかと感じます。

ただ、香りを用いる方法については「実際にどの香りが集中力を高められるのか?」と疑問のままですよね。ここでは、集中力アップにおすすめの香りについて紹介していきます。

すっきりした気分になれる「ハーブ系」

まずおすすめになるのは、すっきりとした香りが特徴的なハーブ系の香りです。以下、おすすめの香りと、それぞれの香りに期待できる効果となります。

- ローズマリー 集中力・記憶力の向上。抗酸化作用による美容・健康効果など

- ペパーミント 集中力・記憶力の向上。消化不良・頭痛の緩和。虫よけ効果など

- ユーカリ 集中力の向上。気道の開放。頭痛・筋肉痛・風邪の緩和など

どの香りも爽やかですっきりとした香りだといえます。また、ペパーミントは歯磨き粉などでもおなじみなため、比較的受け入れやすい香りでもあるでしょう。

また、ハーブ系の香りは健康面への効果も期待できるため、不特定多数の人が集まるオフィスやエントランスなどでの使用にぴったりです。

なお、オフィスのように複数の人が集まる場所で香りを扱う場合は、香りの好き嫌いも考慮しなければなりません。ハーブ系の香りは、多用な場面で使われる反面、好き嫌いも別れやすい香りです。オフィスに導入する際には、事前にサンプルなどを用いて社員からの評判もきちんと確認しましょう。

万人受けしやすい「シトラス系」

続いておすすめするのは、甘酸っぱく爽やかな香りが万人受けしやすいシトラス系の香りです。以下、おすすめの香りとそれぞれの香りに期待できる効果となります。

レモン 集中力の低下を防ぐ。リフレッシュ&リラックス効果など

グレープフルーツ 集中力&作業効率アップ。ダイエット効果。リラックス効果など

レモングラス 集中力アップ。抗菌・消臭効果。虫よけ効果など

どの香りも甘酸っぱいような、シトラス系と聞いてすぐに思い浮かべられるみずみずしい香りを楽しめます。レモングラスは正確にはハーブの一種ですが、香りの系統としてシトラス系に分類しました。

シトラス系の香りの大きなメリットとして、万人受けしやすい香りになるため、香りを使う場所をあまり限定しない点が挙げられます。ハーブ系の香りが苦手な人がいる場合はもちろん、エントランスなど不特定多数の人が訪れる場所で使う際にもおすすめです。

特にシトラス系の香りの中でも、レモン・グレープフルーツは集中力アップの他にリフレッシュ・リラックス効果が期待できます。業務に集中するだけではなく、効果的にリラックスできることでストレスを溜めにくいオフィスにすることが叶うかもしれません。

そもそも集中力が続かない具体的な理由とは?

ここまで集中力が持続する時間や、集中力を高める方法について解説してきました。

では、そもそも集中力が続かない具体的な理由とは、どのようなものが挙げられるのでしょうか?どれだけ工夫を凝らしてみても、原因自体が取り除かれないままでは、高い集中力を望むことは難しいままのはずです。

ここでは、集中力が続かない理由を具体的に見ていきましょう。思い当たるものがないか、しっかりチェックしてみてください。

ストレス・睡眠不足などによる体調不良

まず挙げられる理由は、ストレスが溜まっている、睡眠不足が続いているなど、社員自身のフィジカルな問題によるものです。

ストレスが溜まってイライラしている状態や、睡眠不足で常に眠たい状態。または、これらによる体調不良で頭がすっきりしていない状態では、集中力を高めるどころではありません。

本人のプライベートに問題があるのなら、自身で体調をコントロールしてもらう必要があるでしょう。ストレスの原因が職場の人間関係などにある場合は、企業側からのサポートも必要になるかもしれません。

マルチタスクをしようとしている

男性はマルチタスクが苦手で女性はマルチタスクが得意。などという話も聞きますが、基本的に男女を問わず、人の脳は同時に複数のことを意識するのは苦手だとされています。

マルチタスクで複数のことを同時に行うより、一つ一つの業務をこなしていく方が集中力は途切れにくいと考えられているのです。

そのため、なかなか集中できないと感じるときは、マルチタスクで業務を行っていないかを確認してみましょう。ただ、日々の業務を行う上で、書類を作成しながら電話に出るなど、マルチタスクが必要な場面も多々あると感じます。

そのようなときは、上記でも触れたように「集中する時間をあらかじめ決めておく」という方法が有効です。

作業環境が整っていない

机周りやオフィス自体の環境が整っていないために、集中力が低下することも考えられます。

たとえば、机周りが散らかっている、周りの作業音が絶えず響いている、周りの人が自由に話しかけてくるなどですね。集中力が必要とされる業務を行っているのであれば、環境を整えることは企業側が行うことともいえます。

机周りの整理整頓は社員に任せるとしても、作業音や話しかけてくる頻度などはある程度コントロールしましょう。音がする作業は別室で行えるようにする、机の配置を広めにとる・パーティションで机を区切るなどして雑談をしにくくするなどの方法が挙げられます。

業務量・業務の質が見合っていない

社員の実力に見合っていない業務量や、難しすぎる業務を振っていることも考えられます。

こちらは集中力というより、集中したとしても成果が出せない状態になっているといえます。社員からすれば、自分の実力以上に頑張っているのに、成果が出せないままでは、業務に対するやりがいを感じにくくなります。

結果的に、全ての業務に対して集中できない・やる気が起きないという状況に導いてしまう恐れがあるのです。業務量や業務内容そのものは、実際に割り振って見なければ分からない面もあるため、社員の状況を細かく確認することも大切なポイントとなるでしょう。

まとめ

本記事では、集中力を高める方法について解説してきました。最後に、集中力を高めるための具体的な方法について簡単におさらいしておきましょう。

- 机周りをきれいにする

- あらかじめ集中する時間を決めておく

- 意識して糖分を取る

- 軽い運動を取り入れる

- 集中効果が期待できる香りを活用する

普段よりちょっとだけ机をきれいにしたり、糖分を意識して摂取したりするだけでも、集中力を高めることは可能です。まして「香りで集中力を高められる」という点については、盲点だった方も多いのではないでしょうか。

ごく手軽に取り入れられることはもちろん、オフィス内を心地よい香り空間に演出できれば、社員の定着率を上げることにもつながるでしょう。香りを上手に取り入れることは、企業にとっても良い面がたくさんあるのです。

ただ、先述したように香りは人によって好みが大きく分かれます。集中力を高めようと香りを導入したのに、かえって苦手な香りで気分が悪くなってしまうようでは意味がありませんよね。また、品質の悪いフレグランスを用いれば、香りの効果自体が期待できないケースも考えられます。

だからこそ、香りを導入しようと考えた際には、香りのプロフェッショナルを多数擁する当社にお気軽にご相談ください。集中力アップができる空間はもちろん、心地よいと感じられる香り空間の演出そのものをお手伝いいたします。