ウェルビーイングとは?定義と必要とされる理由・メリットを紹介

「ウェルビーイングと聞くけれど、今一つ意味を理解できていない…」

「重要視されているのはわかるけれど、ビジネスシーンでメリットがあるの?」

といった方が多いと思います。結論からいえば、ウェルビーイングとは「心・体・社会的なつながりが満たされている状態」を指す言葉です。ウェルビーイングは何かを簡単にまとめると

❮❮ ウェルビーイングとは何かへの簡単な答え ❯❯

- 心・体・社会的なつながりが充実している状態を指す言葉

- 主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングがある

- 日本国内におけるウェルビーイングの現状は低めといえる。

というように、単純に健康であることや金銭的な不自由がない状態ではなく、全てが満たされていると考えれば、とても幸せな状態を指すとわかりやすいかと思います。

本記事では、そんなウェルビーイングの定義を解説するとともに、提唱された背景や国内におけるウェルビーイングの現状、ビジネスシーンにおけるウェルビーイングのメリットや事例まで、詳しく紹介していきます。

ウェルビーイングについて、基本から確認したいと考えるのであれば、ぜひ参考にしてください。

ウェルビーイングとは何か?定義を解説

今一度、ウェルビーイングとは何を指す言葉なのかを確認していきましょう。似た言葉として比較対象に挙げられることも多い「Happy(幸せ)」との違いにも触れていきます。

心・体・社会的つながりが充実している状態を指す言葉

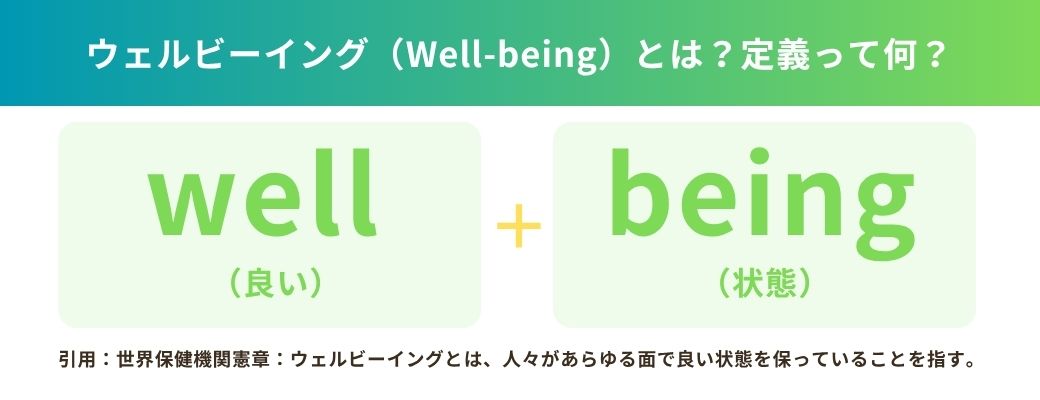

ウェルビーイングを英語で表すと「well(良い)-being(状態)」となり、直訳すると「健康」「福祉」「幸福」などとなります。

翻ってウェルビーイングとは、人が良い状態にあること=「心・体・社会的なつながり全てが満たされている状態」を指す言葉だとされます。

もともとは、世界保健機関(WHO)が掲げる「健康とは、単に疾病がない状態ということではなく、肉体的・精神的・そして社会的に完全に満たされた状態にある」という憲章の前文において、ウェルビーイングの文言が使われていたことから巷間に知られました。

「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」

引用:世界保健機関憲章

実際に国や人、組織がウェルビーイングの状態にあるかどうかを判断するには、様々な指標が考えられており、現在でも研究は続いています。一先ず、ウェルビーイングとは、人々があらゆる面で良い状態を保っていることを指すと考えればよいでしょう。

「Happy(幸せ)」との違い

ウェルビーイングが、人の良い状態を指す言葉であるとすれば、よく似た言葉に「Happy」も挙げることができます。しかし、厳密に考えるとウェルビーイングとハッピーには、大きな違いがあるとされます。

その違いは、持続可能か否かといった点です。

ウェルビーイングが幸せな状態が続くと定義されていることに比べ、ハッピーはごく一時的かつ、主に精神的な幸せを指します。そのため、ウェルビーイングはhappyを含む包括的な概念だと考えることができるでしょう。

客観的・主観的ウェルビーイングについて

ウェルビーイングの主たる意味は、人の「良い状態」を指すと解説してきました。しかし、良い状態という言葉は、ひどく曖昧に聞こえることも事実ですよね。

また、良い状態の定義も人によって大きく異なるとも考えられます。実際、ウェルビーイングには「客観的ウェルビーイング」と「主観的ウェルビーイング」という2つの考え方が存在します。

それぞれの違いや定義について見ていきましょう。

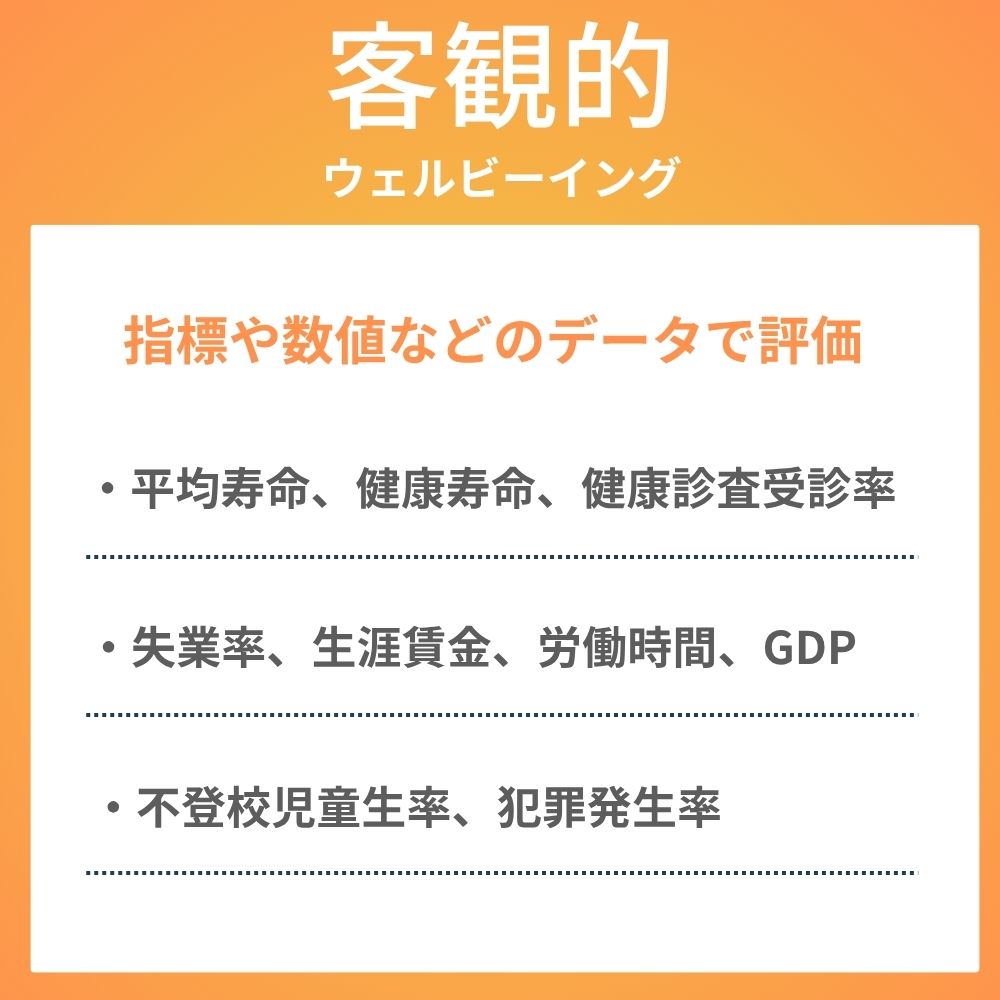

客観的ウェルビーイング:数値を基に「外部から観測可能」である

客観的ウェルビーイングとは、外部から観測可能な数値に基づいて考えられる、ある種の平均化された理想の状態を指していると考えられます。

例えば、国ごとによって異なるGDPや平均寿命、平均教育期間などです。GDPや平均寿命などは、数値が高いほど豊かで長生きができるという点から「数値が高いから幸福度が高い傾向にあるだろう」という考え方です。

統計的なデータから導かれるものになるため、大多数の幸せを表すためのものが客観的ウェルビーイングだと考えられます。

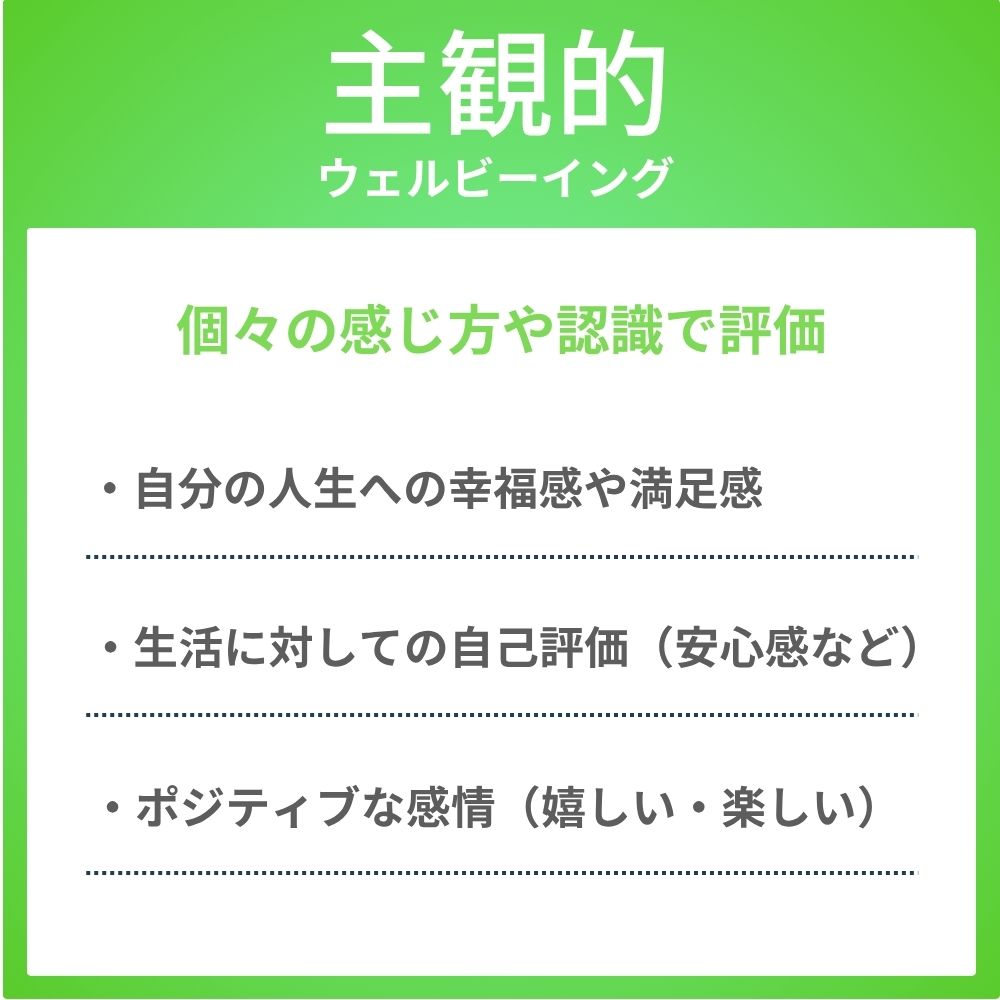

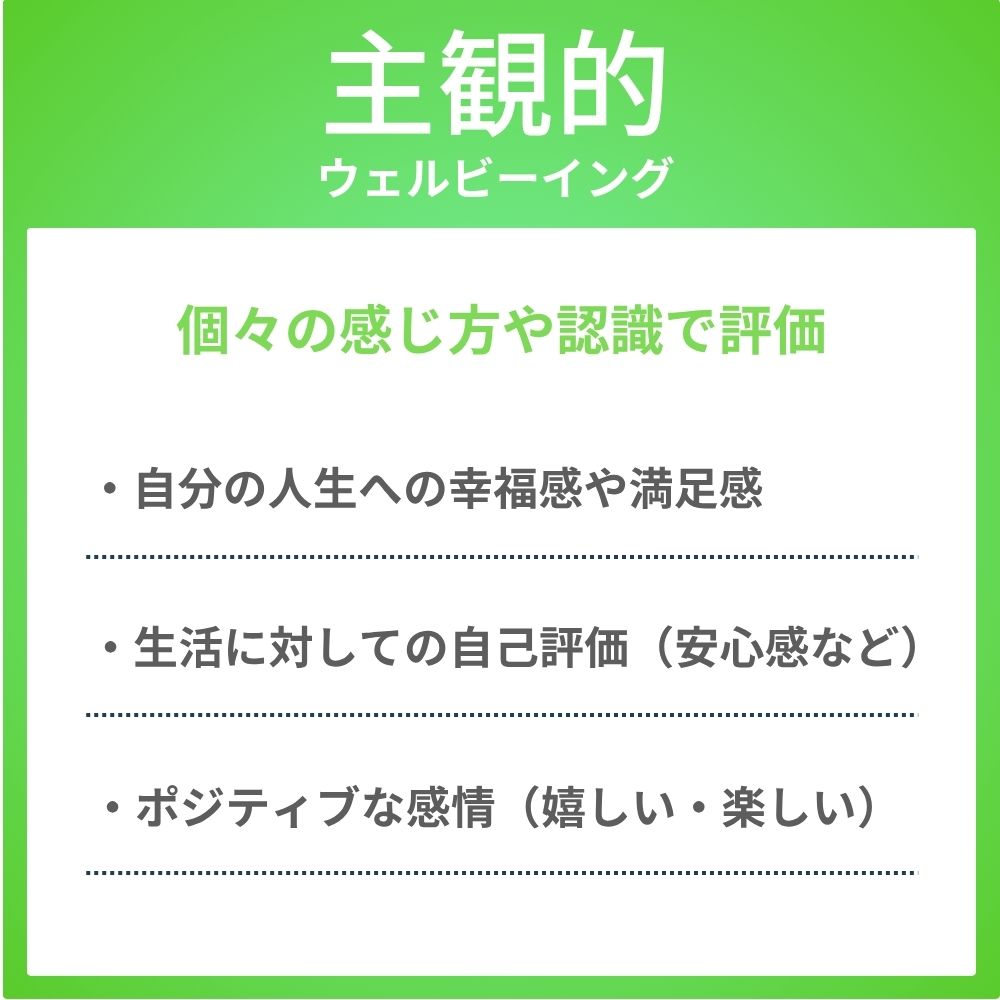

主観的ウェルビーイング:自分を主軸に「今幸せか」が指標となる

一方、主観的ウェルビーイングとは、文字通り、自分がどう感じているかを指標にする考え方です。客観的ウェルビーイングは統計的な数値によって導かれるものになるため、万人にとって当てはまるとは限りません。

例えば、経済先進諸国において、教育期間が短いからと言って、それが直ちに不幸に直結するかと言えばそのようなことはないはずです。

自由度が高いからこそ、自身の夢や憧れに沿った進路をとることで、平均的な教育期間が短くなっているケースも考えられるでしょう。

そのため、客観的ウェルビーイングは、必ずしも万人に当てはまるわけではないとして、昨今注目を集めているのが主観的ウェルビーイングなのです。

主観的ウェルビーイングの判断方法としては、以下のような考え方が挙げられます。

- 今現在、自分自身が幸せと感じられている

- 仕事、家庭、人間関係に満足できている

- 仕事・趣味など意欲的に挑戦できるものがある

他にも、細かな点を挙げれば、健康面に不調なところがない、金銭的に困っていないなどがあります。

自身を主軸として考える分、幸せだと感じるための項目は多岐に渡り、物事への考え方も人によって異なります。人それぞれのウェルビーイングを表すための指標が、主観的ウェルビーイングだといえるでしょう。

\空気質モニタリングでウェルビーイング向上に/

ウェルビーイングが注目されてきた背景

ウェルビーイングが注目されてきた背景には、大別すると以下2つの要素があるとされます。

- 物質的な豊かさから心の豊かさへ「価値観の変化」

- 多様な働き方を広めた「働き方改革」

それぞれ詳しく見ていきましょう。

物質的な豊かさから心の豊かさへ「価値観の変化」

ウェルビーイングが注目されてきた一番の理由として挙げられるのが、物質主義から精神主義への価値観の変化です。

企業における売り上げや利益など、効率だけを求め続ける。自国が良ければそれで良いという考え方では、真の意味では幸せになれないと気付き始めたのですね。

もちろん、社会や生活の基盤を安定させるため、利益や効率を重視すること自体は大切なことです。

しかし、経済的・物質的な側面だけを追求し続けることで、徐々に社会や生活の中で息苦しさを感じるようになってきました。

実際、経済格差や貧困、環境悪化などの問題が出た原因の一端は、物質主義を追い求めすぎたが故の弊害だといえるでしょう。

では、これらの問題を解決するには、どのような方法があるのかと考えた際に注目され始めたのが、心の豊かさです。

目の前の問題だけに注力するのではなく、もっと広い視野で、社会全体が幸せになる選択をするための方法として、ウェルビーイングの考え方が広まっていったのです。

多様な働き方を広めた「働き方改革」

日本国内においては、多様な働き方できるという気付きを与えた「働き方改革」も、ウェルビーイングに注目を集めた理由の一端といえます。

働き方改革の目指すものは以下の通りです。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

自身にとって、働きやすい環境を整えられることで、ワークライフバランスが整い、主観的ウェルビーイングを実感しやすくなるのです。

ウェルビーイングを測る4つの指標

ここまで、ウェルビーイングとは何かについて解説してきました。包括的で持続的な幸せとは、実際のところどのように判断すれば良いのでしょうか?

ここでは、ウェルビーイングを計るための4つの指標について解説します。

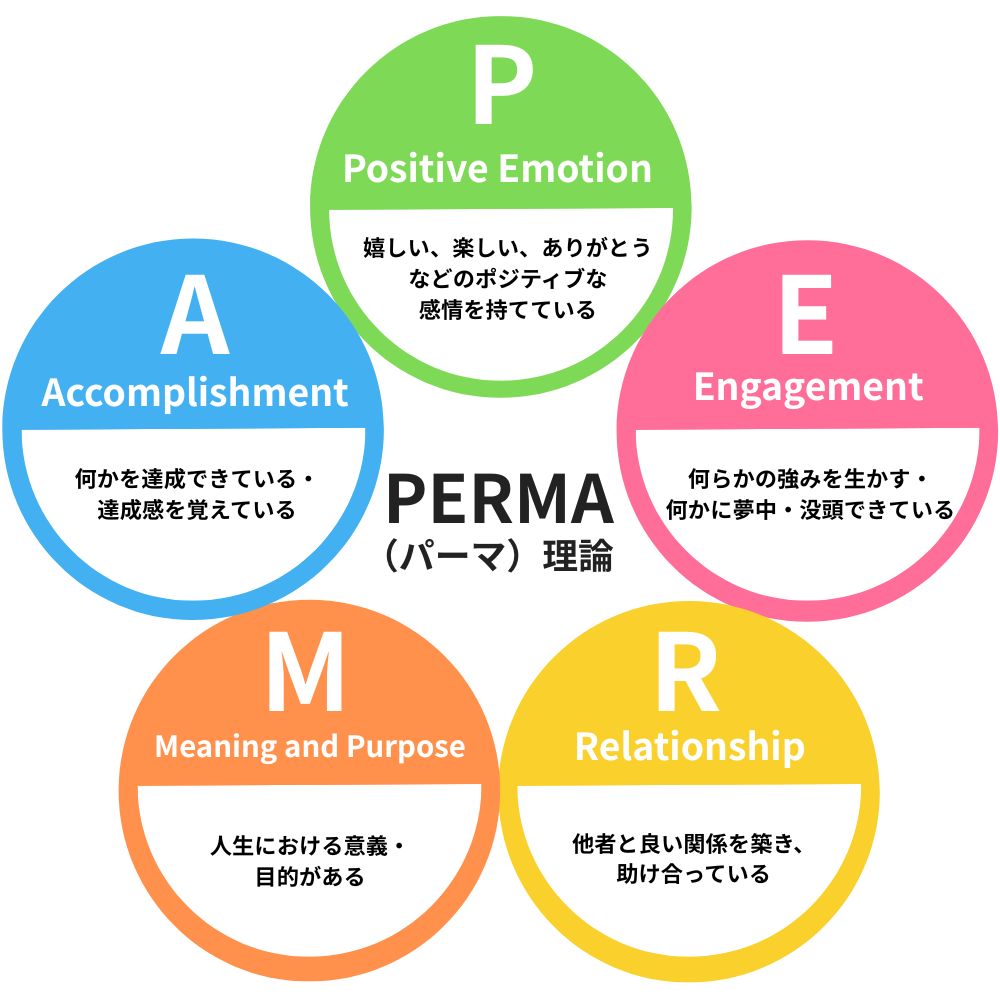

心理学者により唱えられた「PERMA」

一つ目の指標は、ポジティブ心理学の創始者である、マーティン・セリグマン氏が提唱した「PERMA(パーマ)理論」が挙げられます。

PERMA(パーマ)では、人は以下5つの指標が満たされていると幸せを実感できるとされています。5つの指標 概要

- Positive Emotion 嬉しい、楽しい、ありがとうなどのポジティブな感情を持てている

- Engagement 何らかの強みを生かす・何かに夢中・没頭できている

- Relationship 他者と良い関係を築き、助け合っている

- Meaning and Purpose 人生における意義・目的がある

- Accomplishment 何かを達成できている・達成感を覚えている

上記指標の、頭文字をとって「PERM理論」と呼ばれています。実際、人生の目的だと感じられるほど没頭できる仕事などを持ち、日々達成感を覚えながら周りの人に感謝の気持ちを持てるほど、人との関係をうまく築けていると考えれば「自分は幸せだ」と感じやすいといえるでしょう。

ギャラップ社が提唱する「5つの要素」

2つ目の指標は、ギャラップ社が提唱する「5つの要素」になります。ギャラップ社は、アメリカに本拠をおき世界中で世論調査及びコンサルティングを行っている会社。従業員エンゲージメントなどは、日本でも発表されているため、名前を聞いたことがある方も多いでしょう。

ウェルビーイングの指標となる「5つの要素」も、ウェルビーイングを解説する際に良く使われています。以下、指標の内容を見ていきましょう。

5つの要素 概要 キャリア ウェルビーイング 仕事のキャリアにとどまらず、私生活を含めたキャリアの満足度を測るものです。仕事上の経歴や実績の他に、家事や育児、趣味やボランティア活動など。

ソーシャル ウェルビーイング 人と良い関係を築けているか。家族や友人、仕事関係など周りとの人間関係などが含まれます。 ファイナンシャル ウェルビーイング 経済的・金銭的な満足度を測るもの。

目先の金銭だけではなく、経済的に安心できる環境を作れているかなど。 フィジカル ウェルビーイング 心身の健康を測るもの。肉体的な不調がないか、精神的に安定しているかなど。

コミュニティ ウェルビーイング 自分が所属するコミュニティとのつながりに満足できているかを測るもの。職場や学校、サークルなど、または地域社会との交流を指す。

PERM理論が主に感情面でのウェルビーイングが指標となっていたことと比べ、ギャラップ社では人とのつながりや身体的・経済的な面も考える点がポイントだといえます。

国内の教授が提唱する「4つの因子」

日本国内におけるウェルビーイングの指標としては、慶應義塾大学の前野隆司教授が提唱した「幸せの4つの因子」が挙げられます。以下から、見ていきましょう。

- 4つの因子 概要 やってみよう因子 自身の夢や目標に向かって、主体的に動くことで幸福感が上がるとする考え方。

- ありがとう因子 周りの人に感謝の心を持って接することで、人間関係を円滑にしつつ幸福感を持てるとする考え方。

- なんとかなる因子 困難に当たったときでも「何とかなる」と、ポジティブに考えられる、ある種の楽観的な心の動きを指す。

- ありのままに因子 自分らしく生きること、または他者の独立性を尊重する在り方を指す。

4つの因子は、ウェルビーイングの指標であると同時に「このように在ることでウェルビーイングに近づける」と考えることもできます。自身が4つの因子を目指しつつ、4つの因子を実践できるような環境づくりが大切だといえるでしょう。

GDPと併せて新たな指標となる「GDW」

国内経済の水準を示す「GDP」では、測りきれない部分の指標として活用されているのが「GDW(国内総充実)」です。

経済水準を表すGDPが高いということは、ある程度、物質的な豊かさは担保されているといえます。ところが、GDPが高いにもかかわらず、国民の幸福度が低いという結果が見られるようになりました。このギャップを埋めるための指標とされているのが「GDW」です。

GDWを構成する主な要素は以下のとおりです。

- 経済:安定した生活を送るための物質的な豊かさ

- 所得格差:国民全体のウェルビーイングを満たすために必要な項目

- 環境:自然豊かな環境、きれいな水や空気を保ち、地球全体のウェルビーイングを叶える

- 健康:心身の健康が担保されることで、幸福を受け取る基盤を作る

- 教育:知識・知恵・スキルの獲得により、国民一人一人が自由に生きるための基盤となる

- 社会的なつながり:家族、友人、職場、地域コミュニティとのつながりによって孤独孤立を避ける

- 市民参画:政治、地域社会の催しなどに参画することで、国・地域の一員であることを自覚する

- 治安:安心して暮らせる治安を守ることで、心身の安寧を叶える

GDPに比べて、人とのつながりや肉体・精神面の満足度などにスポットを当てているといえるでしょう。

日本国内におけるウェルビーイングの現状

では実際のところ、日本国内におけるウェルビーイングの現状はどうなっているのでしょうか?

世界から経済先進国、技術大国というイメージが強い日本では、国民の幸福度も高いといえるのでしょうか?一つの指標として「世界幸福度報告書(世界幸福度ランキング)」から、確認してみましょう。

2024年の世界幸福度ランキングは55位

結論から言えば、2025年に発表された「世界幸福度報告書」における日本の順位は55位です。2024年が54位だったため、更にランクを一つ落としたことが分かります。

先進7国と呼ばれる「G7」内では最下位と、日本の幸福度は相対的にみると低めといえます。

なお、世界幸福度報告書は、2012年よりギャラップ社が集めた情報を基に、米オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチセンターが発行しています。

ランクを落とした原因と考えられる要因について

2025年にランクを落とした理由や、比較的に順位が低い原因について、ランキングの内容(※1・2)を見ると以下の点が問題だと考えられています。

- 自由

- 寛容さ

上記2点が目立って低いことが分かります。特に寛容さについは、下から数えた方が早いような落ち込みよう。「社会や人に寛容さがない・寛容さが感じられない」ことによって、特に人間関係において不満を持っている人が多いと考えられます。

ウェルビーイングとビジネスの関係

ここまでウェルビーイングとは何か、定義や歴史、指標について見てきました。

ウェルビーイングとは、人が生きていく上で接する様々なものに対して、満足感や幸福度を覚えられるようになることともいえます。そのため、生活を積み重ねるなかで必須となる、ビジネスに関するウェルビーイングも重要視されているのです。

そもそも日本においては、ウェルビーイングが注目された背景に「働き方改革」もあります。

「仕事とウェルビーイングは関係ない」とは決して言えない現状、ウェルビーイングをビジネスで意識するメリット、ウェルビーイング取り入れている企業事例など見ていきましょう。

ビジネスシーンでウェルビーイングを意識するメリット

ビジネスシーンでウェルビーイングを意識する主なメリットは以下のとおりです。

- 従業員のモチベーション向上

- 離職率の低下 ・生産性の底上げ

- 優秀な人材が集まりやすくなる

基本的に全ての例において、従業員の高い幸福度によって仕事に対してのやる気を維持できるようになるからこそといえます。

企業に対する不安や不満が少なくなれば、出社にストレスがかかりません。離職を考えることなく、高いモチベーションのまま仕事ができれば、生産性もおのずと上がっていくでしょう。

上記のような良いサイクルが回り出せば、周りを巻き込んでもっと大きな良いサイクルが生まれていきます。結果的に優良な企業と認められることで、企業への入社希望者が増え、優秀な人材も集まりやすくなるのです。

ウェルビーイングを取り入れている企業事例

では、実際にウェルビーイングを取り入れている企業とは、どのようなところが挙げられるのでしょうか?以下から見ていきましょう。

その他にも下記の様な企業が様々な「Well-being」への取り組みを行っており、従業員の心身の健康や幸せを追求した施策を行っています。

| 企業名 |

施策 |

|---|---|

| 楽天グループ株式会社 |

「Well-being First」の宣言の元、全ての従業員の心身の健康および社会的なウェルビーイングの向上をサポート。 ・ウェルビーイングサーベイ ・従業員参加型のイベント ・社内における食事の提供、ジムやスパの設備を用意(※3) |

|

積水ハウス株式会社 |

積水ハウスが目指している「我が家を世界一幸せな場所にする」の宣言を実現するため、まずは従業員の幸せを追求することに。 ・社内で「幸福度診断Well-Being Circle」を実施(※4) ・幸せ健康経営(※4) |

|

Adobe株式会社 |

企業において、もっとも重要な資産は従業員であるという考えのもと、健康や福祉に関する施策を複数実施しています。 ・社員支援プログラム ・ウェルネス補助プログラムなど(※5) |

ウェルビーイングの取得の支援企業を紹介

「AIRYQONNECT」空気質モニタリングソリューション対応 IAQセンサーユニットを導入によりWELL認証に貢献。

「空気・高性能空調フィルターの実装によって人体に有害な物質の建物内の侵入を防ぎ、建物内の空気質を高い水準で維持。ホテル共用部での空気質の可視化(マユニカ提供 AIRYQONNECT)」

IAQ(室内空気質)の評価して頂くことができました!

ビジネスシーンでウェルビーイングを向上するには

ビジネスシーンにおいても、ウェルビーイング向上を意識することが、非常に重要なのだと分かっていただけたことと感じます。

では、実際のところ、ビジネスシーンでウェルビーイングを向上させるには、どのような方法があるのでしょうか?ここから詳しく見ていきましょう。

衛生・健康・メンタルのサポート

まず、やるべきこととして、従業員の衛生・健康・メンタルのサポートです。

ウェルビーイングを意識するまでもなく、従業員にやる気を持って仕事に当たってもらうには、従業員自身の心身の健康が必須といえるからですね。

もちろん、従業員自身が己の健康管理を行うことも大切です。しかし、様々な事情によって、自分のことは後回しにしてしまう人がいることも事実といえます。そのため、企業が衛生・健康・メンタルを管理するサポートを行うことで、従業員全てのウェルビーイングを目指すことができるでしょう。

具体的には、以下のような方法が挙げられます。

・定期的な健康診断 ・定期的な1on1などによるメンタルサポート ・健康促進のために行う検診などに出す補助金 ・独自に利用できるジムやスパの用意

企業の規模によって、できることとできないことは変わってくるはずです。全てを取り入れようとするのではなく、無理なくできる範囲から従業員の心身の健康をサポートしていきましょう。

労働環境の見直し

ウェルビーイングを向上させるには、労働環境の見直しも必要です。

残業が毎日何時間もある。または、怒号が飛び交うような労働環境で、幸福感を覚えることは無理があるからです。実際に「1日の労働時間が10時間半を超えると、途端に従業員の生活満足度が下がる」という論文が独立行政法人経済産業研究所からも発表(※7)されています。

昨今、上記のような労働環境をよしとする企業はあまり見られないでしょうが「見直しと言っても何から始めればよいのか…」と悩むケースもあると感じます。

働きやすい環境を整える方法としては、以下のような例が挙げられます。

ただ、労働環境を見直す際には、データに基づくだけではなく従業員の意見も参考にしましょう。もちろん。労働環境の見直しに、一定のテンプレートがあることは事実です。残業をさせないようにする、有給取得を推奨するなどですね。

とはいえ、企業が行う見直しが、本当に従業員のためになっているとは言い切れない側面もあります。そのため、まず従業員が何を不満に感じているのかを知ることから始めることが大切です。

オフィス環境の見直し

労働環境を見直すと同時に、オフィス環境の見直しも行っていきましょう。

オフィス環境を見直すことで、業務効率が上がったり、従業員個人に合わせた快適な働き方ができるようになったりするからです。

例えば、通路が狭く、人がすれ違えないほど、窮屈なオフィスでは閉塞感を覚えてしまうはずです。机のレイアウトを変える、窓を大きく開けて自然光を取り入れる、このような簡単なことだけでも、オフィス空間に開放感を覚えられるようになります。

本格的に行いたいと考えたときは、以下のような点に気を付けてみましょう。

- 自然光が入るオフィスにする

- 観葉植物など、緑のものを配置する

- 休憩室からオフィスが見えないようにする

- オフィス家具の買い替え

- 香りに注目して、心地よい空間を演出する

オフィス環境の見直し時も、従業員の意見を取り入れる方法がおすすめです。自身の意見が取り入れられたと思えば、オフィスへの愛着も高まります。

まとめ

社内コミュニケーションを活性化する方法の一例は以下のとおりです。

- 従業員が自由に席を選べるフリーアドレス制の導入

- 従業員同士の交流を促す社内イベントの開催

- 細かな会話によって相手を理解する1on1

- 使いやすいチャットツールなど、コミュニケーションツールの一新

他にもメンター制度の導入など、様々な方法が考えられます。自社に合うと思える制度・ツールの導入を検討してみましょう。

WELL認証の施設とサービスの紹介

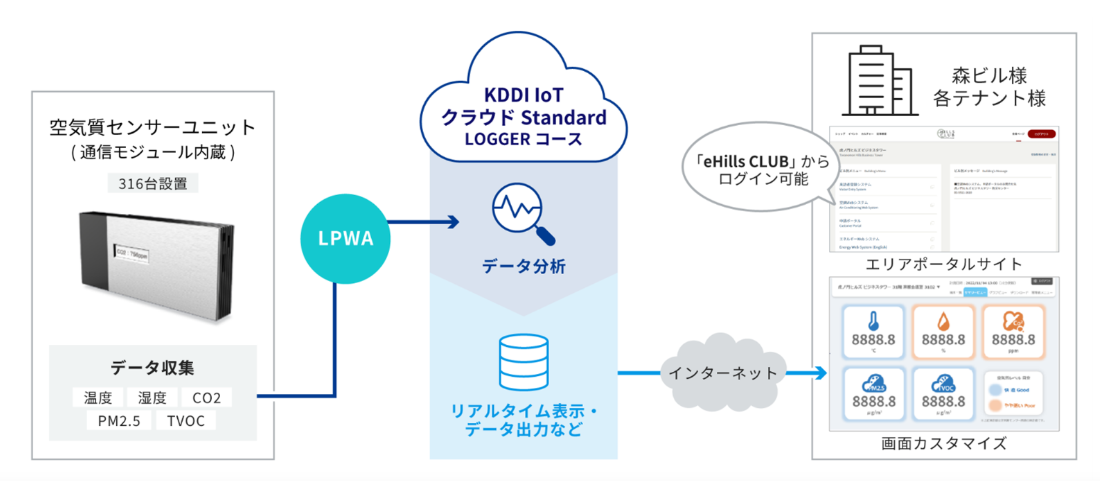

KDDIとマクニカが複合施設「麻布台ヒルズ」のオフィス空間に、空気質のモニタリングソリューションを提供した事例です。

本ソリューションの利用によって、空気中に含まれるCO2やPM2.5の濃度などの測定結果をモニターで常時監視できるようになり、働く空間の“見える化”が実現。

さらに、建物利用者の心身の健康に焦点を当てた国際的な評価基準である「WELL認証」の評価項目である「空気質のモニタリングと認識」と「温熱快適性の監視」を満たすことができるようになりました。

まとめ

本記事では、ウェルビーイングとは何か、定義や注目されている背景と併せて、ビジネスシーンでの重要性にまで触れてきました。最後に軽くおさらいをしておきましょう。

ウェルビーイングとは、人が良い状態にあること=「心・体・社会的なつながり全てが満たされている状態」を指す言葉だとされます。

全ての人にとって、とても大切な概念だといえますが、良い状態という曖昧ない定義になるため、画一的に「○○をすれば大丈夫」と言い切ることが難しい概念です。だからこそ、大切なことは「どうすればウェルビーイングを向上できるのか」ということを、自身や社会に向かって問い続けることだといえるでしょう。

❮❮ 参考文献・論文URL ❯❯

- (※1・2)https://data.worldhappiness.report/table

- (※1・2)https://data.worldhappiness.report/country/JPN

- (※3)https://corp.rakuten.co.jp/sustainability/wellness

- (※4)https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/work_style_reforms/happiness

- (※5)https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/happy_health

- (※6)https://rewards.adobe.com/japan-japanese/

- (※7)https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000214299.pdf

空気環境のことで

悩んでいませんか?

カルモアでは、誰もがどこでも安心・快適な空気を吸えるよう、調査から対策まで、

問題解決のお手伝いをしております。些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。