臭気計測器・においセンサーの測定原理と仕組み

(更新日 2022.12.08)

臭気の計測・数値化とは?!

においセンサーをお客様にご案内する際、『どうやって臭気を測定しているの』というご質問を受けることが多々あります。

今回は、そんなニオイセンサ―の測定原理(臭気をどのように数値化しているか)をご紹介していきたいと思います。

カルモアのニオイセンサー【POLFA】【LIMOS】(ポルファ、リモス)は『超高感度金属酸化物による半導体ガスセンサー』を用いた測定方式です。

近年の量販向けニオイセンサーは、この金属酸化物半導体を用いた方式が多く、さまざまななガス検知器にも用いられている信頼性の高い測定技術となっています。

臭気計測器・ニオイセンサーの仕組み

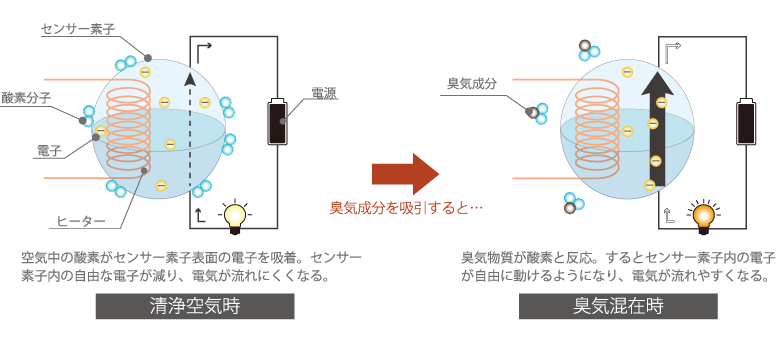

ニオイセンサーのガス流路には半導体でできたセンサー素子が設けられており、臭気がないときにはセンサー素子に空気が当たるだけです。

ニオイセンサーのガス流路には半導体でできたセンサー素子が設けられており、臭気がないときにはセンサー素子に空気が当たるだけです。

流路に臭気ガスが入ってきてセンサー素子に当たると、センサー素子の抵抗値が変化します。

においセンサ―はこの抵抗値の変化を「センサー数値=ニオイの強さ」として表し、抵抗値の変化が大きいほど、センサーの値も変化するという仕組みです。

においを計測して30年の蓄積!当社のニオイセンサー

センサー素子を高温で温めることにより、空気中の酸素がセンサー内部の電子を表面に引き寄せて固定し、電気が流れづらい状態を作っておきます。

そこに還元性電位を有する臭気成分が到達すると、酸素は臭気成分と反応して取り去られるため、センサー内の電子が自由に動くようになり、電気が流れやすくなります。

この時の電圧差を読み取り、独自の計算式と設定値で数値化したものが、ニオイセンサーPOLFAの測定値(PF値)となります。

また、センサーを使用するにあたり測定対象の臭気成分が還元性の高い性質か否かで数値が大きく上下します。

例えば、酢酸・アルコール・トルエンなどの有機物を含む臭気ガスでは、センサー数値は上昇します。一方、オゾン・塩素ガス・二酸化窒素など、空気よりも酸化力のあるガスにおいては、センサー数値は低下してしまいます。

ガスの性質によってもセンサー数値の上昇・低下に大きく関わるので、全てのセンサー数値が臭気の強さや臭気成分濃度の高さだけで上昇するわけではないという点に注意が必要です。

生き物の嗅覚とニオイセンサーによる測定は根本的に原理が異なっています。人間を含む生き物が有する嗅覚のすばらしさに改めて気づかされます。

他にも、センサー素子そのものが劣化してしまうガスがあったりしますので、臭いをセンサーで測定する場合には、センサーの強みと弱みを理解し、測定原理を知った上でご活用されることをお勧めします。

そうでないと、測定数値に翻弄され、本来のゴール(ニオイを把握し、管理コントロールする)にたどり着けないことになりかねません。

どんな技術も、人間の知恵と工夫により有用性を有するのですね^^。

以上、繊細で奥の深いにおいセンサーのさわりの部分だけお伝えいたしました!

弊社のニオイセンサーについて詳しくお知りたい方は下記ページをご覧ください。

375g 軽量設計の、持ち運びしやすいポータブルにおいセンサー。 コンパクトかつシンプル画面ながらも、臭気測定の現場に必要な機能はしっかり完備。 工場敷地や室内のニオイ測定から、製品の品質管理まで、幅広くお使い頂けます。

375g 軽量設計の、持ち運びしやすいポータブルにおいセンサー。 コンパクトかつシンプル画面ながらも、臭気測定の現場に必要な機能はしっかり完備。 工場敷地や室内のニオイ測定から、製品の品質管理まで、幅広くお使い頂けます。

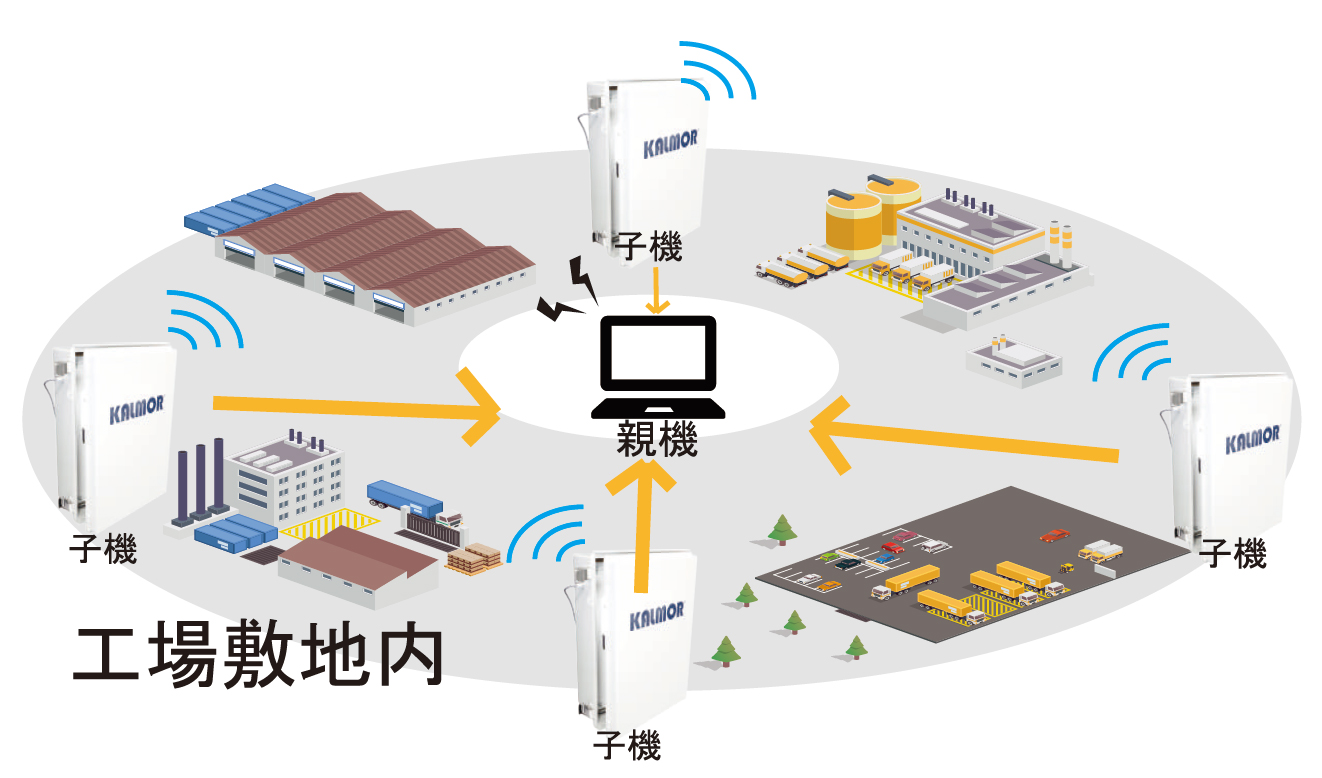

24時間、自動でニオイを測定・監視するシステム。 敷地境界などに設置した屋外センサーが、連続でニオイを測定。データは無線通信でリアルタイムに親機へ集約され、親機画面で全データの把握と事業所内のニオイ監視が行えます。

24時間、自動でニオイを測定・監視するシステム。 敷地境界などに設置した屋外センサーが、連続でニオイを測定。データは無線通信でリアルタイムに親機へ集約され、親機画面で全データの把握と事業所内のニオイ監視が行えます。 ケーススタディ「高尾山山頂でニオイを計測してみた!」

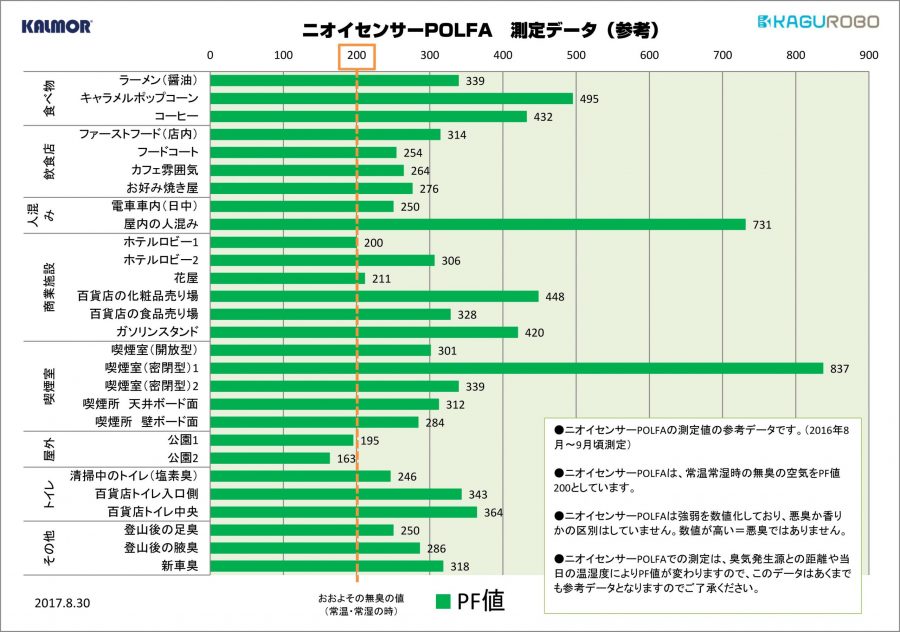

参考までに、実際の生活環境における調査を実施した結果をご紹介します。

生活環境で代表される臭気のいくつかをニオイセンサ―POLFAで測定して表にまとめました。

ちなみに上記にあります『登山』とは、東京にあります高尾山(東京都八王子市)です。

高尾山に登りながら、空気もPOLFAを使って測定してみたのですが

高尾山山頂・・・173!!

POLFAでは一般的な外気の基準値を200とご案内しています。

高尾山山頂の173は、なんときれいな空気の証明と言えるでしょう!

その他、上記で測定した様々な生活環境での臭気は、

皆さんが実際に感じられるニオイの強さと相関性がありますでしょうか^^。

弊社はポータブルのにおいセンサーを発売して約30年になり、これまで数々のニオイの現場にて実測を行い、ノウハウ・経験・検証・データを蓄積し、見えないニオイをいかに「見える化」してお客様の臭気コントロールをご支援するかを探求してまいりました。

その結果、現在では3種類のニオイセンサーを取扱っており、携帯式以外にもエリア全体の臭気把握~コントロールまでフィールドを広げ、あくなき検証と開発を続けております。

においセンサー・敷地エリア臭気管理・臭気コントロールなど、どのようなご相談もお寄せください。全国対応いたします。

空気環境のことで

悩んでいませんか?

カルモアでは、誰もがどこでも安心・快適な空気を吸えるよう、調査から対策まで、

問題解決のお手伝いをしております。些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。