ESG経営に舵を切る理由は?メリット・取り組みのポイントまで徹底解説!

- 「そもそもESG経営とは何か?」

- 「実際のところ、ESG経営は取り組むべきなのか?」

上記のようにお悩みではありませんか?働き方改革やSDGs、ウェルビーイングなど、古くから企業経営に携わってきた方ほど、現在の多様化したビジネスシーンに付いていくことが難しいと感じる場面も多いはずです。そんな中で、昨今では新たに「ESG経営」にも注目が集まっています。

しかし、注目が集まっているからと言って、すぐさま対応できる企業ばかりではないはずです。ただ、様々な考え方や対処すべき社会課題が山積みな現在「良く分からないから…」と、避けて通ることができないことも事実です。

そこで本記事では、そもそもESG経営とは何か、なぜ注目されているのか、ESG経営に取り組むことで得られる企業のメリットまで詳しく解説していきます。

ESG経営について、名称は知っているけれど内容はイマイチ理解しきれていない。このように感じるのであれば、ぜひ最後までご参考にしてください。

- ESG経営とは、環境・社会・ガバナンスの3つを重視する経営を指す

- ESG経営のメリットは、企業・ブランドイメージの向上や投資家からの注目を集めやすい点

- ESG経営のデメリットは、短期的な効果は期待できないことや明確な指標が確立されていない点

ESG経営とは何か?

そもそもESG経営とは何なのか、基本を理解していなければESG経営に舵を切るべきかを考える糸口もつかめません。まずは、ESG経営とは何か、昨今注目を集めている理由など、基本から確認していきましょう。

そもそもESG経営とは何なのか、基本を理解していなければESG経営に舵を切るべきかを考える糸口もつかめません。まずは、ESG経営とは何か、昨今注目を集めている理由など、基本から確認していきましょう。

環境・社会・ガバナンスの3つを重視する経営を指す

ESG経営とは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」の、3つの頭文字をとった言葉です。

これら3つの要素を重視した経営を行うことで、より持続可能な企業経営を目指そうとするのがESG経営だといえます。

従来のビジネスシーン、または一昔以上前のビジネスシーンを考えれば、環境・社会・ガバナンスとは直接的に成果や結果に結びつくものではありませんでした。むしろ、企業経営において利益や効率だけを追求した結果、公害問題や労働問題が表出した事実もあります。

このような事態を再び引き起こさないため、また、消費者の目線が厳しくなってきた現在では、企業経営を進めていく上で、ただ目先の利益を追求すれば良いという時代は終わったと考えて良いでしょう。

ESG経営が注目を浴びている背景

ESG経営に注目が集まっている背景としては、2006年に国連で提唱された「PRI(国連責任投資原則)」によりトレンドとなりつつある「ESG投資」が挙げられます。

PRI(国連責任投資原則)を簡単にまとめれば、投資家自身がESGを意識し、環境や社会に配慮し、適切なガバナンスを備えた企業にこそ投資をしなければならないということですね。

なお、機関投資におけるESGの6つの原則とは、以下の通りです。

- 私たちは、投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます

- 私たちは、活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣にESG問題を組み入れます

- 私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます

- 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います

- 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します

- 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します

引用:経済産業省「事務局説明資料:(参考)国連責任投資原則(PRI)」 この6つの原則の中で、企業に特に関係してくるのは、3に示されている「私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます」になるでしょう。

上記でも軽く触れたように、ESG経営を正しく実践した企業を選ぶだけではなく、選んだ際には、本当に適切なESG経営がなされているかの根拠を示すよう働きかけるということです。

なお、機関投資家とは、国の年金運用を担っている機関を始めとした、銀行や保険会社など、一般的な投資家とは比べ物にならないほど大きな金額を動かす投資家たちです。

市場における影響力が甚大な彼らからの投資を促すためにこそ、ESG経営の注目が高まったといえるでしょう。

また、企業経営としてのメリットの他にも、昨今では利益だけを追求しすぎる姿勢は一般消費者からも非難を浴びる対象になりがちです。

環境や社会への配慮が見え、ガバナンス(企業統治)がしっかりとしている企業は、それだけでプラス評価を受ける対象にもなり得ます。

toB、toC共に企業への視線が厳しくなっているから現代だからこそ、ESG経営への舵取りが注目を浴びているのです。

SDGsとの違いは目的と手段である点

では、ESG経営でたびたび見かけることとなる、SDGsとはどのような関係になるのでしょうか?

結論から言えば、SDGsは目的であり、ESG経営は SDGsを達成するための手段だという違いです。以下、簡単に両者の関係性を見てみましょう。

|

SDGs(目的) |

SDGs(目的) 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の頭文字をとった言葉。開発目標という日本語からも分かるように、SDGsはそれそのものが目標となるもの。

貧困をなくそう/飢餓をゼロに/すべての人に健康と福祉を/質の高い教育をみんなに/ジェンダー平等を実現しよう/安全な水とトイレを世界中に/エネルギーをみんなに。そしてクリーンに/働きがいも経済成長も/産業と技術革新の基盤を作ろう/人や国の不平等をなくそう/住み続けられるまちづくりを/つくる責任、つかう責任/気候変動に具体的な対策を/海の豊かさを守ろう/陸の豊かさも守ろう/平和と公正をすべての人に/パートナーシップで目標を達成しよう |

|

ESG経営(SDGsを達成する手段の一つ) |

環境や社会に配慮し、適切なガバナンス(企業統治)で不正や不祥事のない健全な経営を行う。 これらにより、SDGsが掲げる多くの目標を達成できる(一例:働きがいも経済成長も・産業と技術革新の基盤を作ろう・つくる責任、つかう責任・気候変動に具体的な対策をなど)。 |

これらにより、SDGsが掲げる多くの目標を達成できる(一例:働きがいも経済成長も・産業と技術革新の基盤を作ろう・つくる責任、つかう責任・気候変動に具体的な対策をなど)。 参考:日本ユニセフ協会:SDGsクラブ「SDGs17の目標」

ESG経営を意識することで、SDGsの目標のいくつかを達成することができるということですね。すべての企業がESG経営を突き詰めていければ、いつの日かSDGsで掲げられた目標全てを達成することも叶うかもしれません。

ESG経営における「E」「S」「G」それぞれの基本

ESG経営の基本について解説してきましたが、そもそもESG経営におけるESGとは、それぞれどのような意味を持つのでしょうか?

ESG経営を根本から理解するには、それぞれの言葉の意味もまた、正しく理解する必要があります。ここでは、ESG経営における「E(環境)」「S(社会)」「G(ガバナンス)」それぞれの意味について詳しく見ていきましょう。

Environmet(環境)

ESG経営における「E」は環境を意味する「Environment」の頭文字です。環境問題と日本語でいえば、わかりやすく感じる方も多いでしょう。一例としては以下のような問題が挙げられます。

- 公害問題

- 廃棄物問題

- 資源問題

- 生物多様性問題

- 気候変動(CO2)問題

- 水資源の問題

人類が経済的な発展をしてきたことと引き換えのように噴出している問題が環境問題だといえるでしょう。世界(地球)が持続可能な状態を取り戻すためにも、非常に重要な問題であり対面すべき人類の課題だといえます。

Social(社会)

ESG経営における真ん中の文字である「S」は、社会を意味する「Social」の頭文字です。今よりもっと便利で安全な社会を目指して発展して来た人類ですが、実際のところは様々な社会問題も抱えているといえます。一例をあげれば以下のような問題になります。

- 人権問題

- 労働問題

- 消費者問題

- 地域の問題

- 所得格差の拡大

利益だけを追求する、または、自身の有意性を保とうとする行動が、上記の問題を拡大させることもあります。より豊かで安全な社会を実現するには、もっと大きな視野を持ち、どう行動することが社会のためになるのかといった視点を持つことが求められるのです。

Governance(ガバナンス)

ESG経営における3文字目となる「G」は、企業統治を意味する「Governance(企業統治)」の頭文字になります。端的にいえば、企業が健全な経営を行うために必要とする「自己管理体制」のことを指します。

ガバナンスにおける課題の一例は以下の通りです。

- 株主

- 従業員

- 取引先の権利保護

- 法令遵守

- 過不足のない適切な情報開示

端的にいえば、自社内で不正が行われていないか、社員に向けた不当な扱いがまかり通っていないかを管理する体制を整えることですね。「一企業がお行儀良くしただけで何が変わるのか」と思う向きもあるかもしれません。

しかし、多くの企業がガバナンスに重きを置き、法令遵守がもっと当たり前の世の中になることで、小さな変化が大きな変化を引き寄せる一助となりえるのではないでしょうか。

少なくとも、労働者の権利が守られることで、不満や貧困を基とした悲しい事件は少なくなることでしょう。

ESG経営を理解する上で必要となるESG投資とは

ここでは、ESG経営に密接にかかわってくる「ESG投資」について、もう少し深く解説していきます。ESG投資とは、上記でも触れたように、環境や社会に配慮し、適切なガバナンスを備えた企業に投資しようという働きです。

以下より、国際団体のGSIA(Global Sustainable Investment Alliance)が定めた、ESG投資における7つの種類を見ていきましょう。

|

ネガティブスクリーニング |

ESGに関する基準や定められた定義を備えていない投資先を除外する方法。 |

|

ポジティブスクリーニング |

投資対象の中で、ESG指数が高い企業へ投資する方法。規範に基づくスクリーニング ESG分野における国際基準を満たしている投資先をリストから除外する方法。 |

|

ESGインテグレーション型 |

従来通りの投資方法である、財務系の「見える情報」だけではなく、ESGへの取り組みなど「見えない情報」を、投資先を判断する際に組み込むプロセスを指す。 |

|

サステナビリティテーマ投資型 |

サステナビリティに与する企業を投資先に選ぶ方法。 |

|

インパクト・コミュニティ投資型 |

社会や環境に貢献する技術やサービスを提供する企業を投資先とし、投資収益だけではないポジティブインパクトを狙う方法。 |

|

エンゲージメント・議決権行使型 |

投資家として投資を行うだけではなく、対象企業に中長期的な視点から経営の改善などについて対話を行う方法。 |

企業がESG経営を行っているかを確認するだけではなく、投資家側から企業の経営改善に踏み込む方法まで実に様々な方法があります。

投資家・機関投資家がESG投資を行う際、企業の何を見ているかを確認するためにも、投資家側からの判断基準も知っておきましょう。

\空気質の改善で離職率&生産性UPの課題を解決/

ESG経営をに取り組むことで得られるメリット

ここまでESG経営がいかに、現在の企業に求められているのか・注目されている背景など解説してきました。

しかし、日々の忙しい業務に追われ、企業経営だけではなく従業員や地域のためにも、利益を追求しなければならない企業にとって、いきなり明日からESG経営に取り組めと言われても難しい面もあるでしょう。特に、企業側に明確なメリットがなければ、経営陣や社員自体を納得させることが難しいケースもあるはずです。

そこでここでは、ESG経営に取り組むことで、企業が得られるメリットについて確認していきましょう。

企業・ブランドのイメージ向上効果

ESG経営に取り組むことで企業が得られるメリットとして、一番に挙げられるのが企業・ブランドのイメージ向上効果です。

ESG経営を意識することで、自然と企業そのものの健全性が高まります。健全経営を行う企業は、現在において評価される一番の対象ともいえます。

「単純に利益を追求するだけではなく、社会問題や環境問題にも配慮している」と打ち出せることで、消費者からの企業・ブランドイメージは向上の一途をたどることになるでしょう。

社員・経営陣の意識改革

ESG経営を意識することは、社員や経営陣の意識改革にも役立つでしょう。

ESG経営を意識した際には、目先の利益や取引先との現在の関係だけではなく、長期的なビジョンの策定やしなりを分析が必要となります。これらを進めて行く過程で「今まで〇〇のやり方で大丈夫だったのだから、これからも同じやり方で問題ない」という考え方がこれからは通じないことを実感できるのです。

漫然と、目の前にある仕事をこなしていけば良いという考えから「できるだけ持続可能な形で業務を進めて行くにはこのままではいけない」と、自然に危機感を覚えさせることもできるでしょう。

危機感を持てば、人は未来にある危機を回避するために行動を起こしてくれます。結果的に、社員一人一人が自主的にESGを意識できるようになるのです。

高度なリスクマネジメントが実現できる

ESGを意識した経営を行うことで、高度なリスク回避も実現できるでしょう。

単純に、ESGを意識した経営を行うことで、持続可能な経営が期待でき、ガバナンスの強化にもつながるからです。

日本国内においては避けられない相次ぐ自然災害、国際的な緊張状態が続く昨今、企業経営に限らず将来の見通しが立てづらい状況に置かれています。

そのような中で、従来のように目先の利益だけを追求する経営では、アクシデントに対応しきれない可能性がぬぐえません。しかし、ESG経営は上記までで触れてきたように、企業が長期的に持続可能な経営ができることを目指す方法です。

幅広い視点から将来を見据え、足元にある課題を一つずつ改善していく状態を生み出すことで、結果的に短期的・長期的なリスクマネジメントを行えるようになるでしょう。

投資家から注目されやすくなる

ESG経営を意識することで得られるメリットの中でも、比較的短期的に効果を実感しやすいメリットが投資家からの注目を得られやすくなる点です。

実際問題、ESG経営を意識したところで、すぐすぐに効果を得ることは難しいものです。しかし、PRI(国連責任投資原則)によって、ESGを意識した企業に注目せざるをえない投資家たちからすれば、いち早くESG経営を行おうとしている企業を見つけ出すことも重要なことだといえます。

ネガティブスクリーンの対象にならないことはもちろん、ESG経営に完全にシフトしていない状態であっても、エンゲージメント・議決権行使型の対象として目を止めてもらえるかもしれません。

ESG投資が投資界のトレンドである昨今では、企業がESG経営にシフトすることは必須のポイントであり、大きなメリットを引き寄せられるチャンスともいえるでしょう。

離職率の低下・優秀な人材の確保

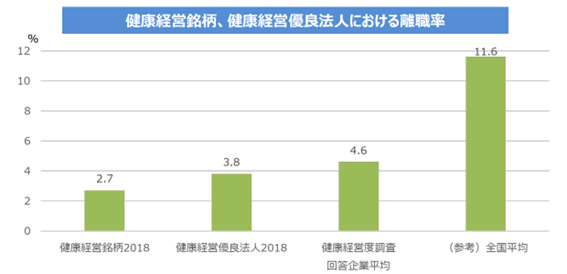

ESG経営を意識することで、自社の離職率の低下や優秀な人材の確保も期待できます。

こちらも単純に、ESG経営を意識するということは=従業員にとって働きやすい環境を整えられるということでもあるからです。働きやすい環境が整っていれば、既存の従業員はわざわざほかの企業に転職したいとは考えなくなるでしょう。

実際、経済産業省が行った調査では、ESG経営を含む健康経営を行っている企業は、全国平均と比べて離職率が低い傾向にある(※1)と発表されています。

そして、働きやすい環境を整えた企業だということが知られれば、中途・新卒に限らず優秀な人材に求められる企業にもなり得ます。

そして、優秀な人材が集まれば、業務の効率が上がり、より一層企業としての力をつけることにもつながります。少子高齢化による労働人口が減少の一途をたどる昨今、離職率を低下させ、優秀な人材に求められる企業への成長はいうまでもなく大きなメリットといえます。

中長期的なキャッシュフローの増強

ここまで触れてきたメリットにより、中長期的なキャッシュフローの増強にもつながるでしょう。 ・企業・ブランドのイメージ向上効果 ・高度なリスクマネジメントが実現できる ・投資家から注目されやすくなる ・離職率の低下・優秀な人材の確保

これらすべては、企業の成長・安定した経営を助ける要となり得ます。安定した経営は結果的にキャッシュフローの改善にもつながり、より余裕のある経営が実現できるようになるというプラスの循環も生んでくれるでしょう。

また、ESG投資は従来の投資より、長期的なスパンで投資家が企業を支えてくれるという側面もあるため、より安定的な企業運営・経営を行うことにつながるのです。

\空気質の改善で離職率&生産性UPの課題を解決/

ESG経営に取り組む上で考えられるデメリット

ESG経営によるメリットを把握した後は、考えられるデメリットについても確認しておきましょう。

どれだけ素晴らしい考え方や概念であっても、人が考え提唱してきた以上、良いことしか起こらないということはあり得ません。 本当にESG経営に舵を切るべきなのか、また、舵を切った後にデメリットに気付くということがないよう、事前にESG経営で考えられるデメリットについても理解しておくことが重要です。

短期的な効果は期待できない

ESG経営を意識する上で一番に挙げられるデメリットが、短期的な効果は期待できないという点です。

ESG経営は持続可能な経営を目指すものであるため、基本的に長期的な運用が必要になります。そのため、ESG経営で期待できるメリットも、運用を始めてすぐに実感できることは少ないといえるのです。

特に環境問題や社会問題へのアプローチは、ESG経営として行うのではなかったとしても、効果が得られるまでに膨大な時間がかかります。

ITツールの導入やオフィス環境の改善などと同じような目線で考えていると、本当にESG経営を行って良かったのかと不安を覚えることもあるかもしれません。

中長期的な課題改善を目的としている以上、効果を得るにも一定の時間がかかることを理解しておきましょう。

初期投資・維持にコストがかかる

ESG経営を意識したことで、新たに導入した機材などによって、初期投資や維持費が発生することも考えられます。

例えば、環境問題へのアプローチとして社屋に太陽光パネルを新しく設置したり、グリーンによる遮熱効果を期待して観葉植物を購入したりした場合などです。他にも、従業員への福利厚生を新たに設定した場合などですね。

これらは、ESG経営を行う上で、自社が抱える課題改善のためにも必須となるコストです。しかし、ESG経営におけるメリットばかりに目を向けていたのであれば、かえってコストがかかるだけの結果だと感じることもあるでしょう。

上記でも触れたように、ESG経営の効果を実感するには時間がかかります。効果を実感する前にコストにばかり目が行く可能性は否めません。

未だ指標や基準が曖昧で成功が確約できない

ESG経営における明確な指標や基準がないため、実際のところどうなったら自社のESG経営が成功しているのか分かりづらいという点もデメリットといえるでしょう。

特に、今までESG経営についてさほど興味がなかった企業ほど、何を基準に進めて行けばよいのか迷うことも多いはずです。

ただ、ESG経営が世界的に必要とされ、注目を浴びていることに違いはありません。今はまだ明確な指標や基準がなかったとしても、これから少しずつ研究が進んでいくと考えられます。

これからESG経営を意識しようと考えるのであれば、細かな情報収集も大切なポイントだといえます。

ESG経営の始め方・手順を簡単に解説

ESG経営の必要性や、メリットデメリットを理解した上で、実際に自社にも取り入れようと考えた場合はどのように進めて行けばよいのでしょうか?

ここでは、ESG経営の始め方・手順について解説していきます。

自社内の情報・課題を整理してマテリアリティを特定する

実際にESG経営に取り組む前に、まずは自社内の情報や課題を整理していきましょう。

自社内のことが分かっていなければ、ESG課題と自社が改善すべき問題を、どのように結び付ければ良いのかが分からないままになるからです。

自社内の情報・課題を整理する際に確認すべき点は以下の通りです。

・自社内に不足している情報を洗い出す ・自社のビジョン・経営理念を再確認する ・経営資源・経営戦略の確認

これらを整理し、自社が優先して改善すべき課題をあぶり出し、マテリアリティ(※)を特定しましょう。例えば建設業界などであれば、SDGs 7番「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の達成を目指して、高気密・高断熱の住宅によるエネルギーの節約や再生可能エネルギーへフォーカスするなどですね。

マテリアリティを特定する際に活用できるモノ・コトは以下の通りです。

・自社に関係する外部環境や事業環境の分析レポート(例:グローバルリスク報告書) ・国際機関が公表している枠組み(例:GRIスタンダード、SASBスタンダード、SDGsなど) ・ステークホルダーとの対話(例:投資家、従業員、顧客に対するヒアリング)

ここでポイントとなるのは、ESG課題の全てを自社のESG経営に組み込もうとしないことです。上記「ESG経営における「E」「S」「G」それぞれの基本」でも触れたように、ESG課題は多岐にわたります。

全ての課題を網羅しようとしても、難しいため、より自社のビジネスにおいて重要だと考えられる課題と結びつけることが重要です。

※自社の企業価値に影響を与える重要なESG課題を指す

特定したマテリアリティを自社の経営・事業戦略に組み込む

自社に必要なマテリアリティが特定できたら、実際に経営・事業戦略にどう組み込んでいくかを考えましょう。

できるだけスムーズにアクションが起こせるよう、具体的な策定を起こすことが重要です。例えば、上記で触れた建設業でいえば、より高気密・高断熱の住宅促進を進めたり、自社や建築した施設に太陽光パネルを設置したりするなど。

その上で、各部署の人員たちが、それぞれ何をすべきなのかまで落とし込みます。上記の目標設定だけでは、企業のどの部署で何をすればよいのかまで明確になっていませんよね。このままでは、ぼんやりとした目標を掲げただけで終わってしまいます。

そのため、経営陣は上記の目標を達成するために何をすべきなのか、バックオフィスがすべきことは、現場の人間は~と細かく決めていきましょう。そして、各指標の現在値と現実的な目標値を設定し、ロードマップを策定することで、目標を達成するために各々がいつ・何をすべきかが明確になるはずです。

特定した課題改善への行動・PDCAを回す

ここまで来たら、後は実際に課題改善のために中長期的な目線を持って実践していくのみです。ここでのポイントは、行動を起こして終わりではなく、きちんとPDCAを回すことです。

指標や目標と定めた数値を実際に達成できているか、都度振り返りながら進めて行きましょう。達成できていない場合は何がいけなかったのかを振り返り、短期間で達成できた目標があったのなら、達成できた理由も追及していきます。

取り組みが常に上手く行かない状態に陥った場合は、改めて再度課題の洗い出し、再設定も念頭に入れるようにしましょう。順調に進むようになるまでは、一つのマテリアリティにこだわりすぎないことも大切です。

非財務情報を開示して外部からの評価を得る

持続可能な企業経営を続けていくためにも、企業が取り組ESG情報は適切に開示することも重要です。

非財務情報として、自社のマテリアリティや想定されるリスクや対策を開示することで、投資家を始めとしたステークホルダーとの対話が可能になります。また、投資家にESG経営を実践している企業として認知してもらうことで、実際的な投資やエンゲージメント・議決権行使型の機会を得られるかもしれません。

自社の価値を正しく外部に評価してもらうためにも、情報開示を適切に行えるよう意識しましょう。

なお、情報開示の際に意識すべきポイントは以下の通りです。

・透明性を担保する ・一方的な開示にならないよう注意 ・開示すべき情報を精査する ・自社の持ち株の割合によっては、外国語での情報開示も必要

ESG経営における情報開示は、一方的な報告ではなくステークホルダーとの対話が主な目的となります。正しく情報交換ができるよう、あいまいな表現や嘘を書くことはご法度です。また、自社の持ち株に外国の方が多い場合、日本語だけではなく、対応した国の言語による報告も必要となることを知っておきましょう。

ESG経営成功の大きなポイントは社内全体の意識改革

ESG経営を始める上で、最も大切なポイントとなるのが社内全体の意識改革です。古い経営のやり方を良しとしている経営陣の意識改革が大切なことはもちろん、経営陣だけがESG経営の重要さを理解しているだけでは足りないのです。

経営陣がESG経営の重要さを理解していなければ、そもそもESG経営に舵を切ることができません。一方、従業員がESG経営の何たるかを理解していなければ、主体的に動くことが難しいはずです。

まず、経営陣がESG経営の重要さを理解し、実践するための器を整え、社員の教育を行うようにしましょう。研修やセミナーを充実させ「言われたからする」のではなく「必要だから行う」という意識改革が必要なのです。

ESG経営を導入している企業事例

ではここからは、実際にESG経営に取り組んでいる企業事例について見ていきましょう。

自社と同じ業界、同じような課題を持っている企業の事例を見ることができれば、自社内で行うESG経営の良い参考になるはずです。

サントリー株式会社

「日本に洋酒文化を持ち込みたい」この気持ちから始まったサントリー株式会社は、もとより自然との共生を大切に考えてきた企業です。そのため、ESG経営への舵取りも2017年と国内では比較的早く、2023年にはマテリアリティ分析の結果の見直しも行っています。

サントリー株式会社(グループ)が掲げるサステナビリティのテーマは7つ。一例は以下の通りです。

|

水 |

|

|

気候変動 |

|

参考:サントリー株式会社「サントリーが考えるサステナビリティ経営」

自社内での対策はもちろん、グローバル企業であるからこその世界との対話と併せて、高知大学・東北大学などとの共同研究を進め、世界の知識と地域の知恵をうまく活用している点も特徴的だといえます。

花王株式会社

花王株式会社は、創業当時から「事業活動を通じて社会の繁栄に貢献する」という理念を掲げてきました。このことから、比較的新しい考えであるESG経営も、花王株式会社にとってはなじみのある考え方だといえるでしょう。

ESGとしての言葉を戦略として取り入れたのは2019年、「Kirei Lifestyle Plan」というプラン名を発表し、ESG経営に大きく舵を切ることを明言したのです。上記取り組みの一例として挙げられるのは以下の通りです。

|

花王環境宣言 |

|

|

|

花王人権方針 |

|

|

※参考:花王株式会社「ESG活動の基本方針」

同社の積極的な活動は海外からも高く評価されています。

SOMPOホールディングス

SOMPOホールディングスは、ESG経営を行う優良企業として、企業ランキングで4年連続の1位を獲得した実績を持つ、ESGに積極的な企業だといえます。

国内の保険会社として、2006年の「PRI(国連責任投資原則)」立ち上げ時に署名を行った企業としても有名です。ESG経営におけるマテリアリティは特にガバナンスへの比重が大きいといえるでしょう。一例は以下の通りです。

|

社会 |

人権 |

|

|

ガバナンス |

コーポレート・ガバナンス |

|

参考:SOMPOホールディングス「ESG情報索引(ビジョン・方針・規範等)」

また、同社ではダイバーシティへの推進も積極的であり、ダイバーシティ推進本部を設置。取り組みの一例として、女性管理職を2030年までに一律30%を目標とし、2021年3月の時点で管理職に占める女性の比率を24.2%にまで達成しています。

女性が働きやすい企業として、2025年には「SOMPOひまわり生命」が厚生労働省の「くるみん」に認定されています。

まとめ

本記事では、昨今注目されている「ESG経営」についてスポットを当ててみました。国内では働き方改革や少子高齢化、相次ぐ自然災害。そして、世界的に不穏な情勢や環境破壊など受けて、ビジネスシーンでも持続可能性企業経営が必要とされるようになっています。

実際問題、コロナ禍によるパンデミックを受けたこともあり、新しい働き方や意識改革が必要だと感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな時代においてこそ、ESG経営は長く安定した企業経営に欠かせないキーポイントといえるはずです。

「最近よく聞く言葉だから」 「政府も健康経営を推進しているから」

どのようなきっかけであっても、ESG経営の必要性を感じられたのであれば、今がまさにESG経営に舵を切るときとも考えられます。いち早く行動を起こし、企業全体でサステナビリティといえる経営を目指していきましょう。

❮❮ 参考文献・論文URL ❯❯